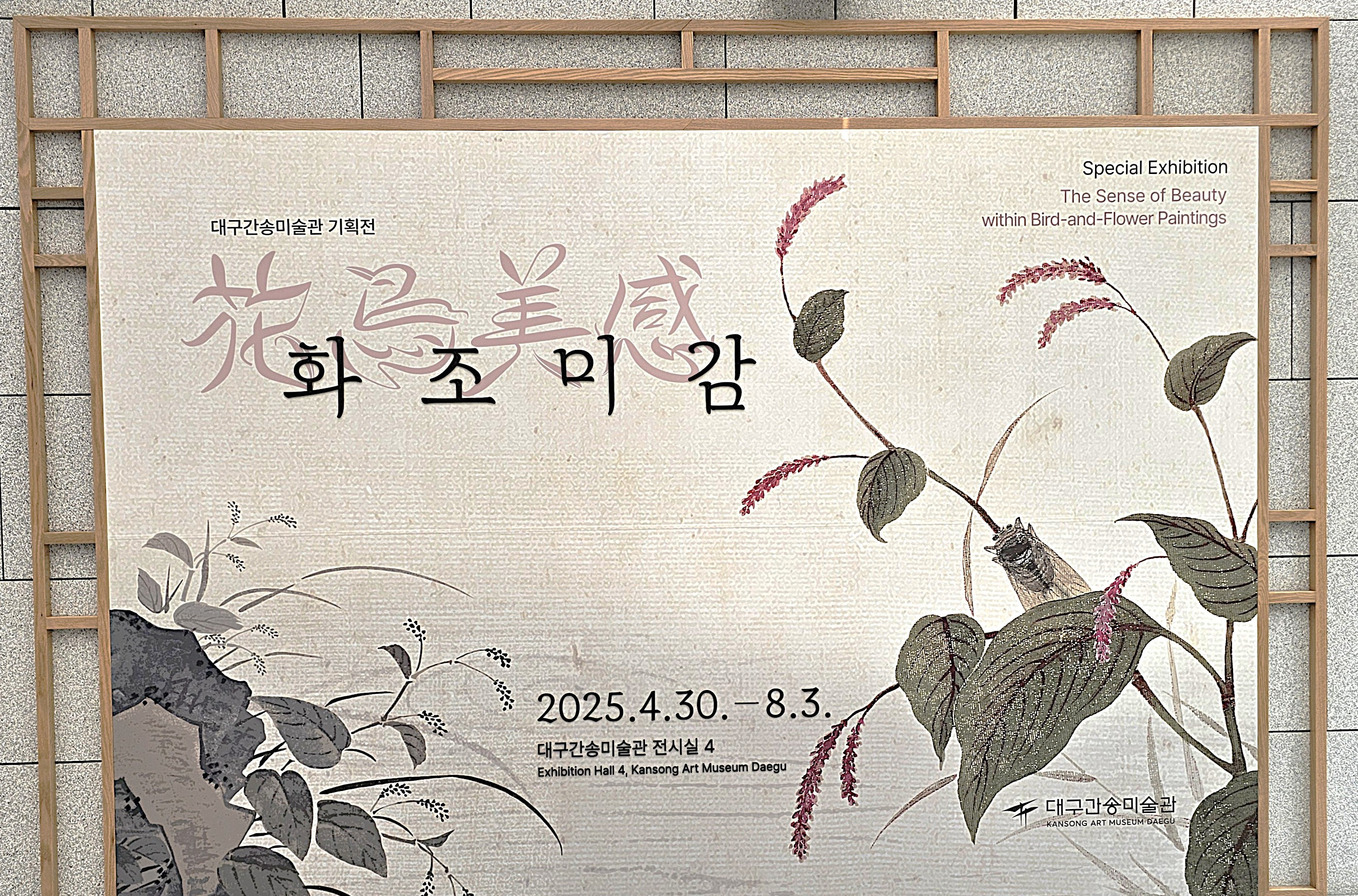

대구간송미술관 상설전시 이모저모 - (화조미감花鳥美感)

대구간송미술관 상설전시 이모저모 - (화조미감花鳥美感)

조선회화 거장 삼원(三園), 삼재(三齋)를 만나다(영남일보 기사 소개)

2025. 5. 15(목) 영남일보 임훈 기자

15일부터 산수화·인물화, 서예 작품 등 22건 32점 새롭게 선보여

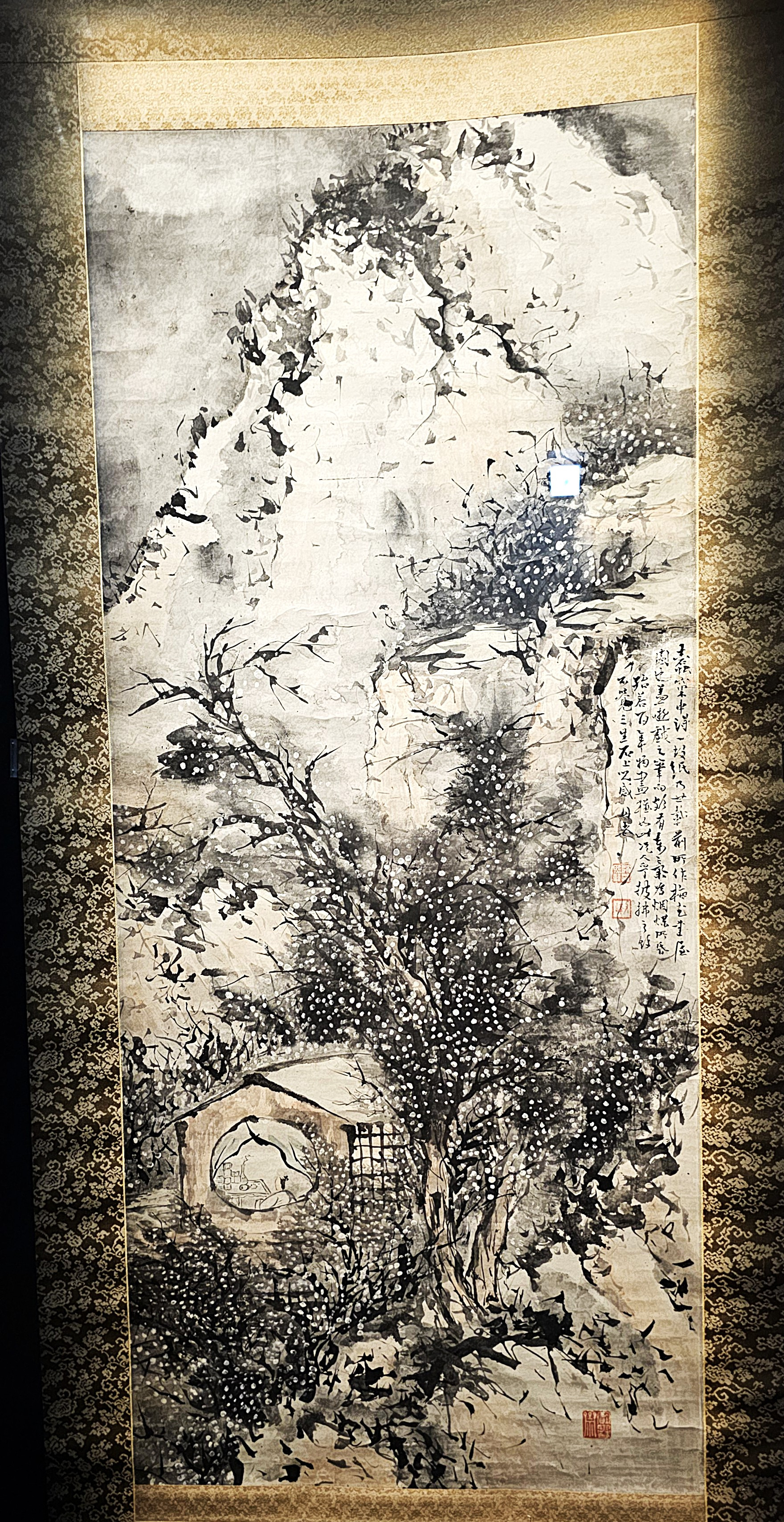

명품전시 우봉 조희룡 ‘매화서옥’, ‘매화화가’의 절정에 이른 기량 확인

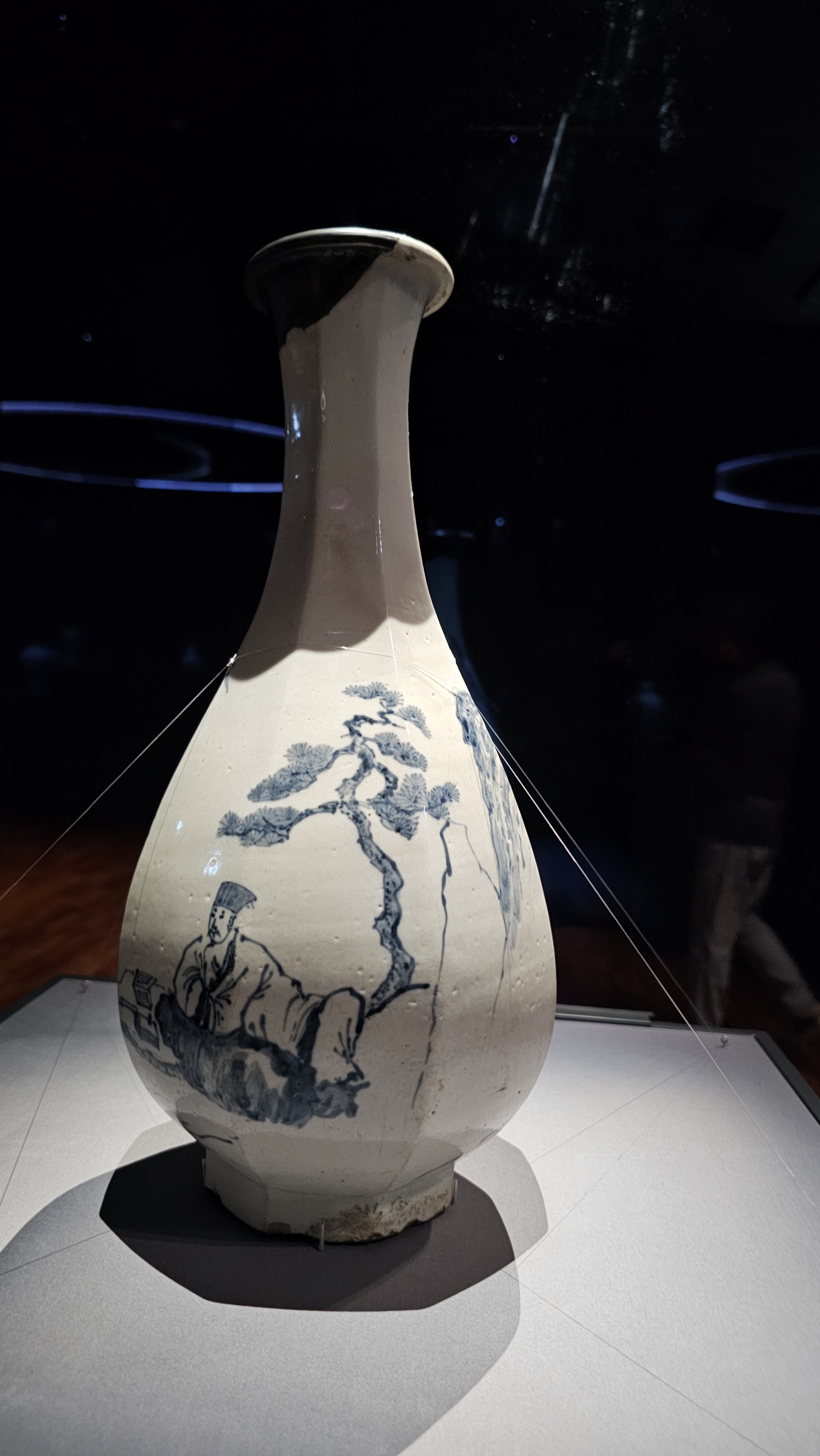

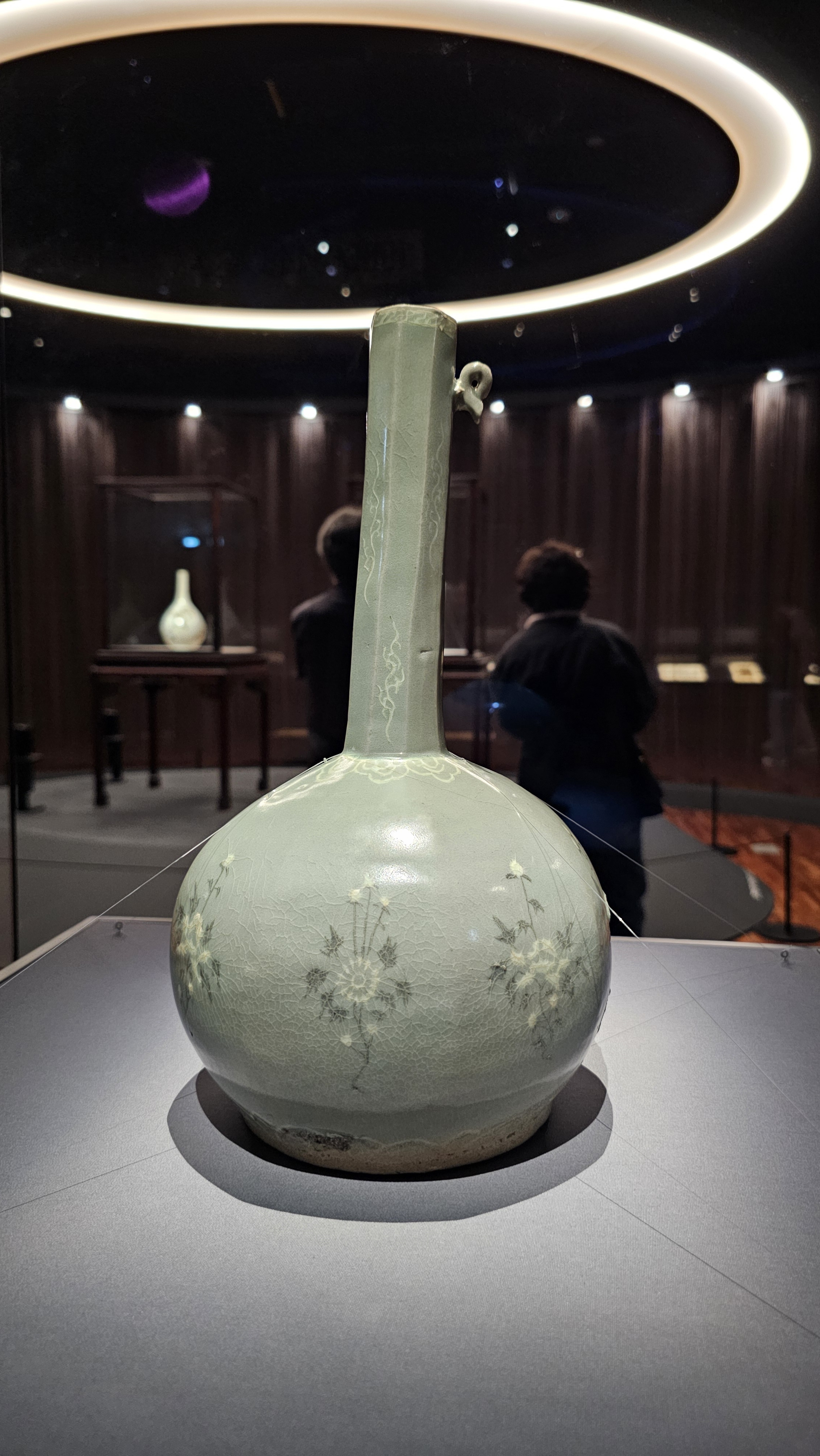

‘청자상감운학문매병’과 ‘백자청화철채동채초충난국문병’은 계속 전시

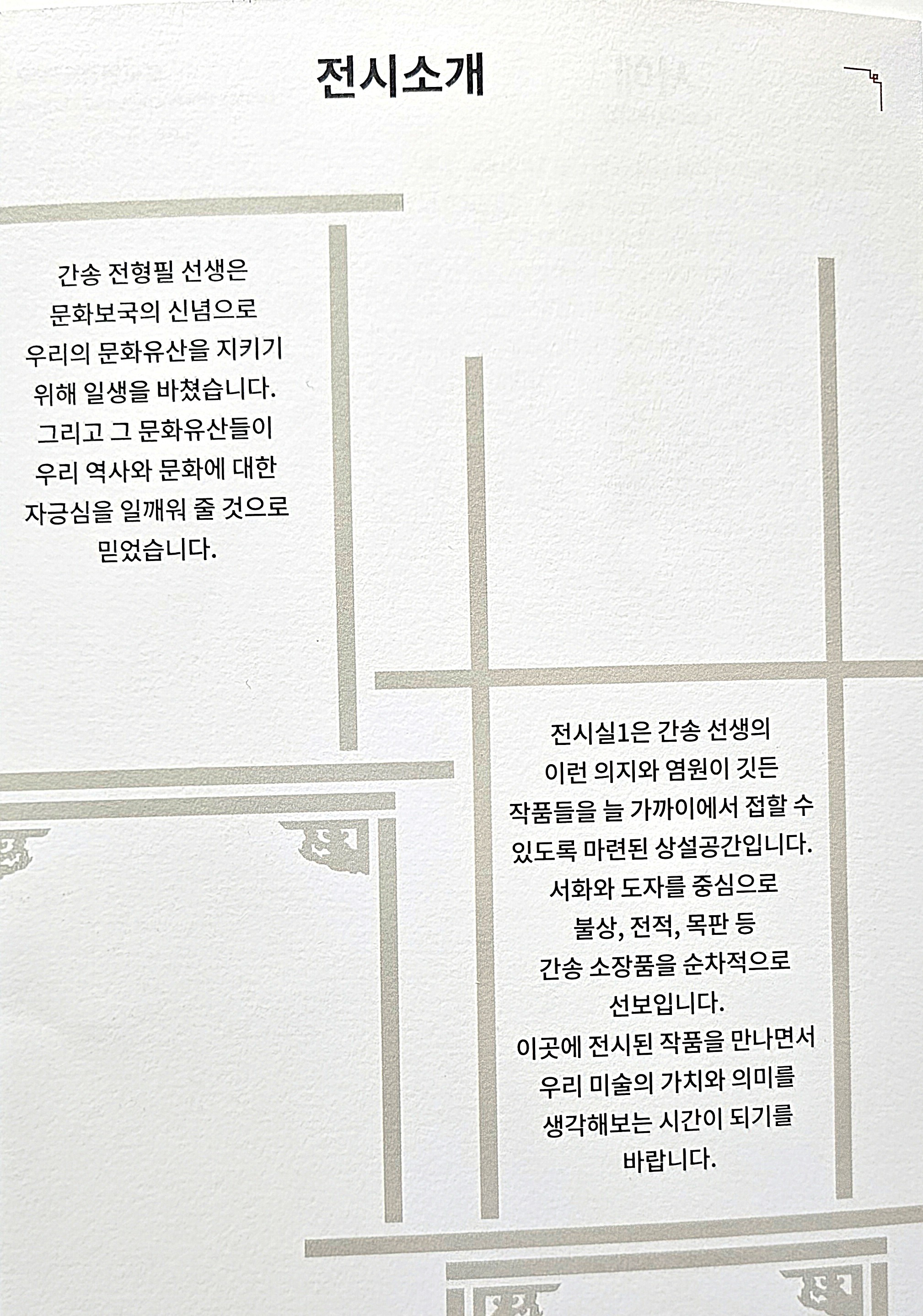

대구간송미술관이 현재 진행 중인 상설전시의 전시작 일부를 15일부터 교체해 선보인다.

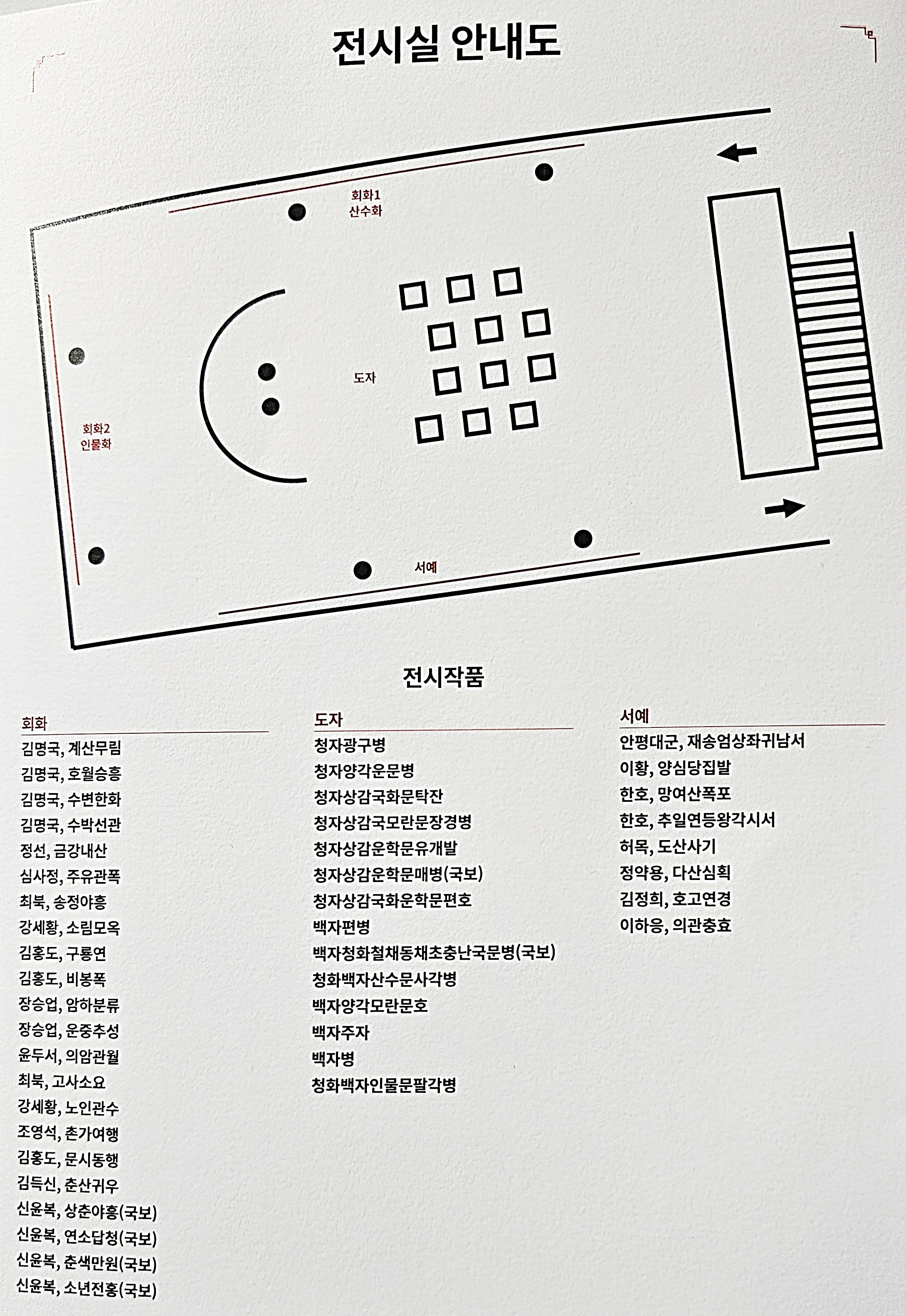

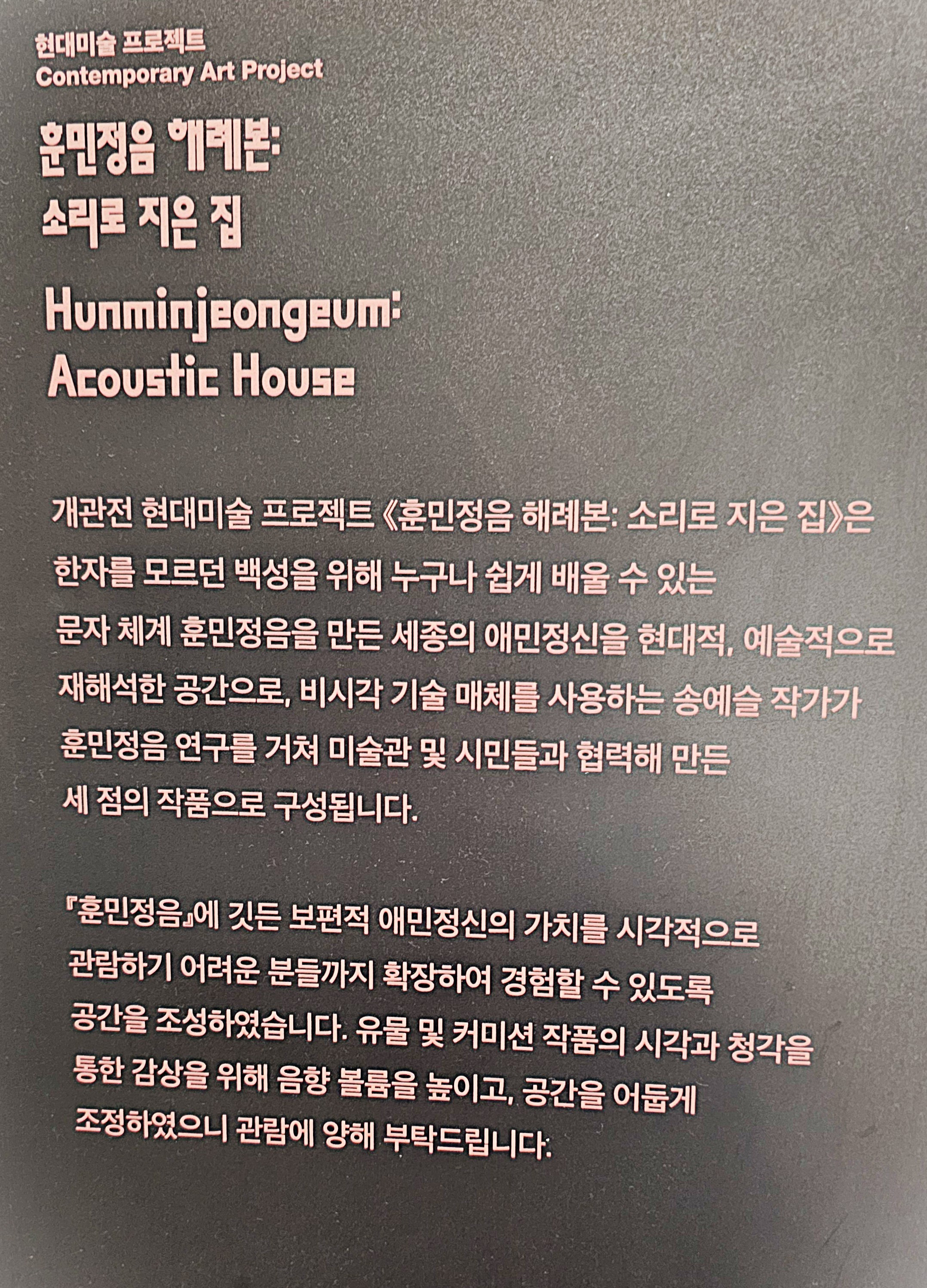

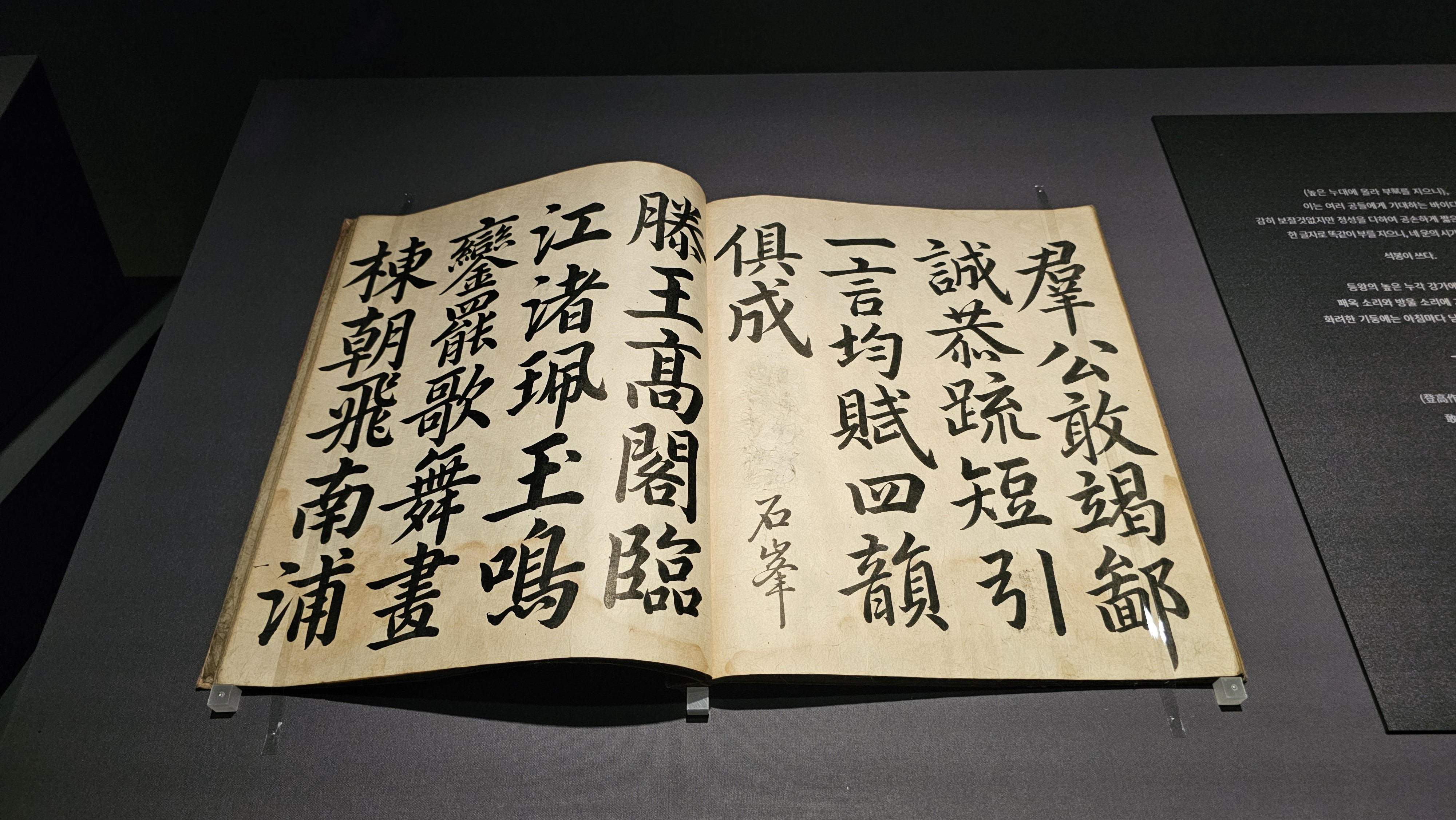

미술관 측에 따르면 이번에 새로 선보이는 문화유산은 조선시대를 대표하는 삼원(三園, 단원 김홍도·혜원 신윤복·오원 장승업)·삼재(三齋, 겸재 정선·현재 심사정·관아재 조영석)의 새로운 작품들이다. 추사 김정희, 석봉 한호 등 조선시대 문인들의 서예 작품 등도 함께 만날 수 있다.

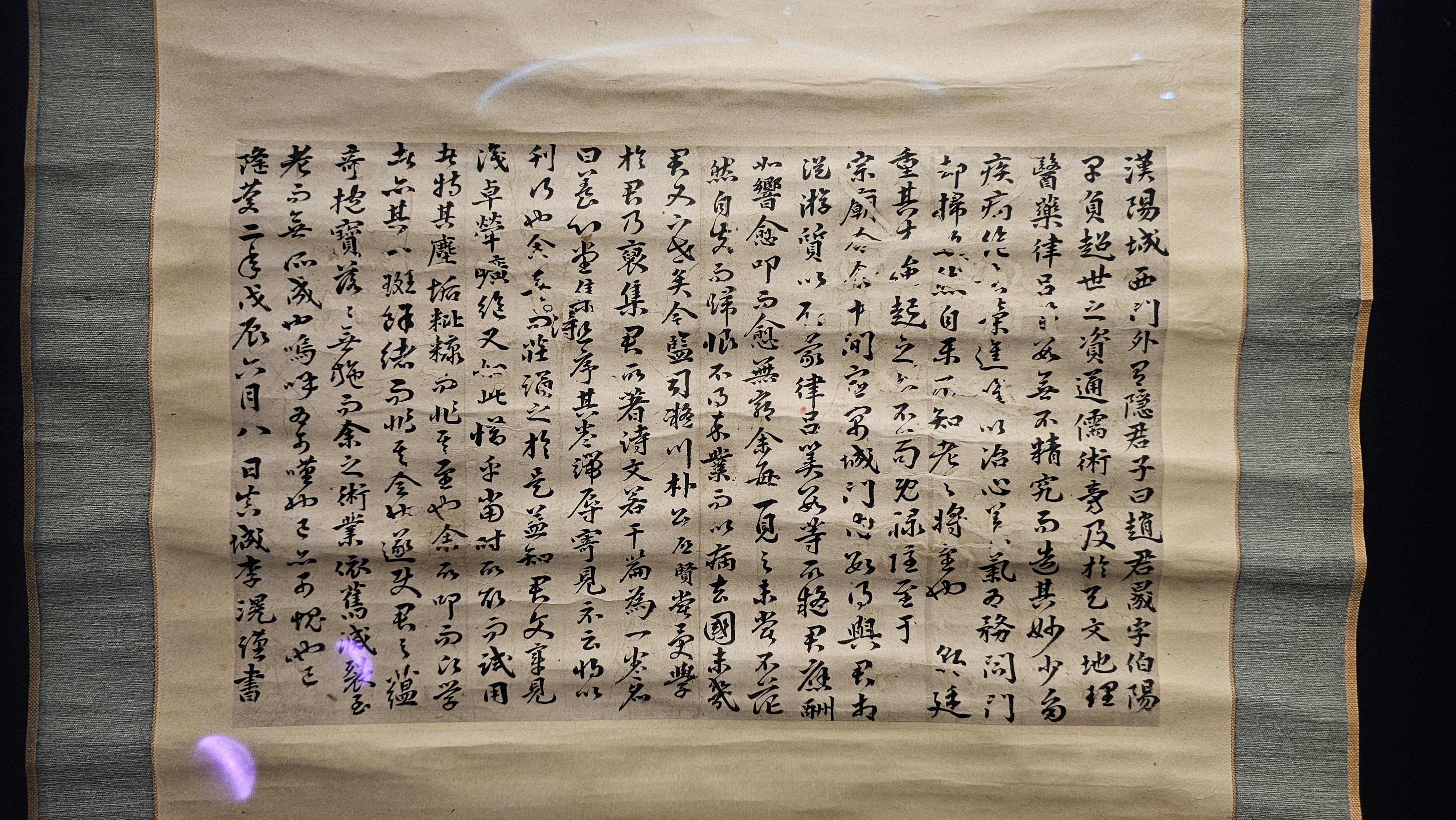

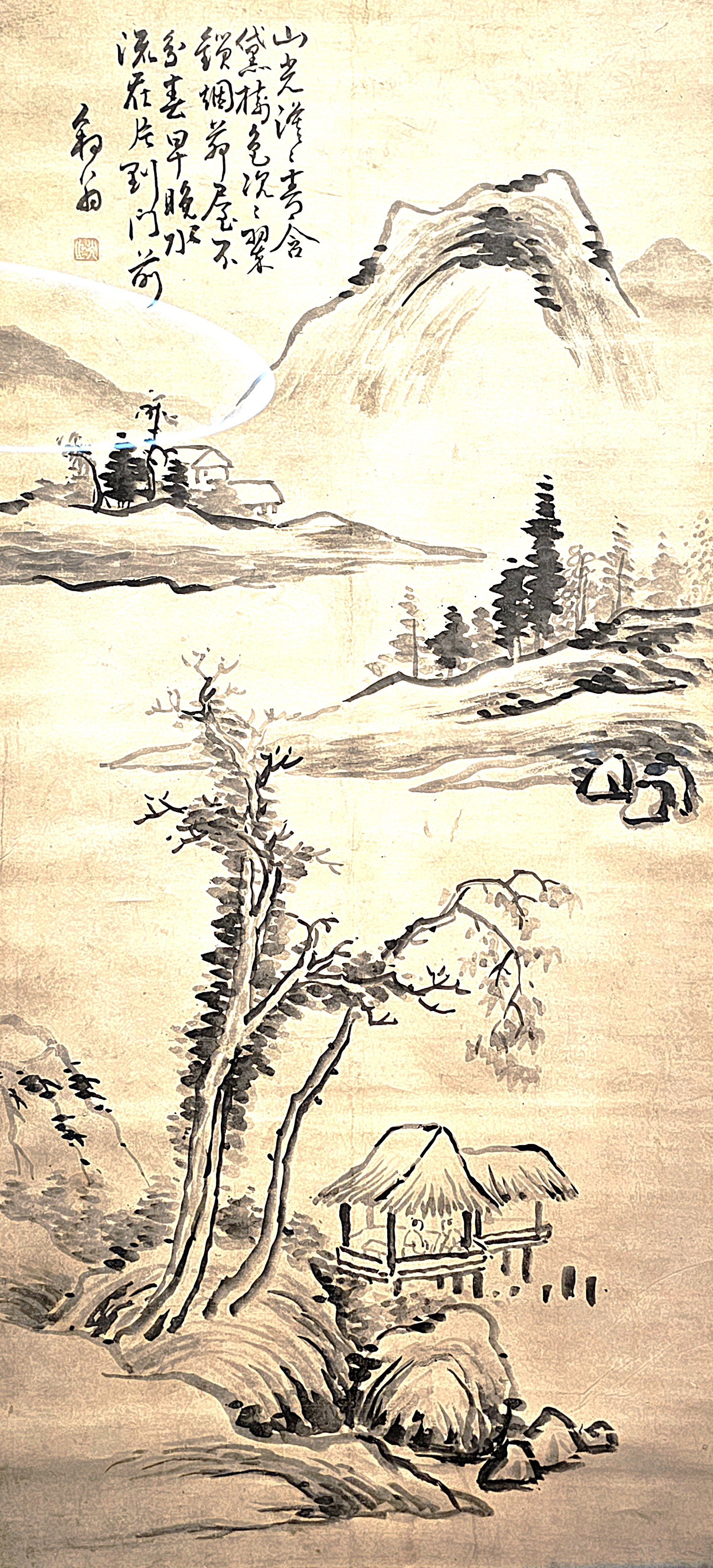

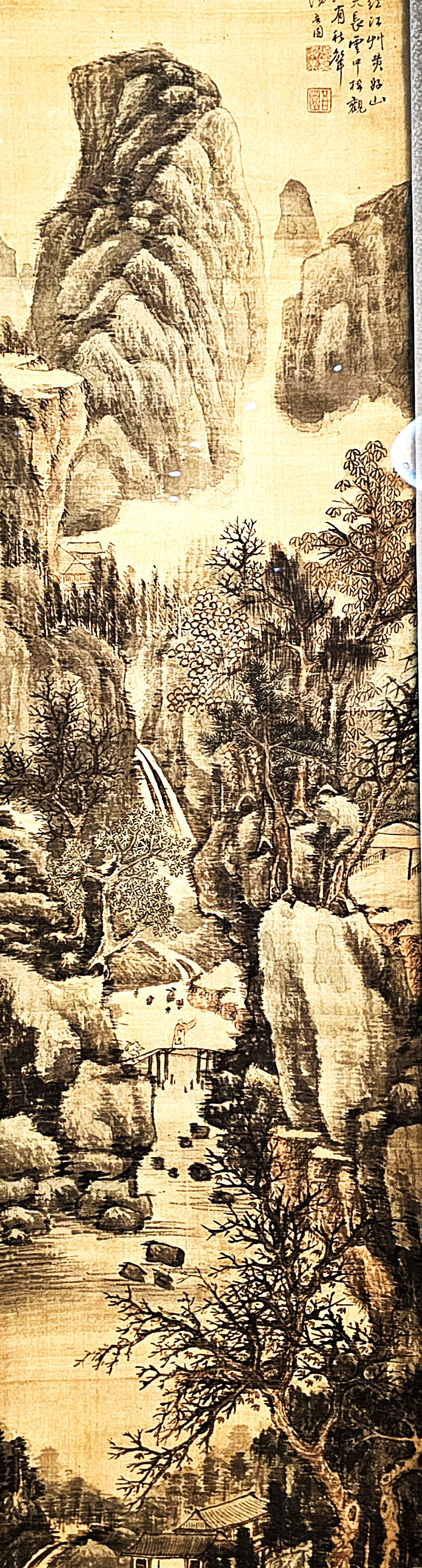

조선 중·말기의 시대별 사상과 정서를 담아낸 거장들의 산수화 7건 12점에 특히 눈길이 간다. 조선 중기를 대표하는 화원 화가 김명국의 '금니산수 4폭 침병', 조선 후기 금강산의 모습을 화폭에 담은 겸재 정선의 '금강내산', 단원 김홍도의 '구룡연', 조선 말기 심미적 취향을 반영한 오원 장승업의 산수화를 통해 조선 산수화의 변천 과정을 살필 수 있다.

조선 회화의 정체성과 깊이를 가장 잘 보여주는 조선 후기 인물화 7건 10점에도 시선이 집중된다. 문인들의 이상을 화폭에 담은 윤두서·강세황·최북의 산수인물화와 조영석·김득신·김홍도·신윤복의 풍속화를 통해 그 속에 담긴 당대인들의 삶과 정서를 엿볼 수 있다.

조선 문인들의 개성이 담긴 서예작품 8건 10점도 만날 수 있다. 추사체로 조선 서예사의 대미를 장식한 추사 김정희의 '호고연경', 활기차고 강건한 석봉체를 볼 수 있는 한호의 '망여산폭포'를 비롯해 퇴계 이황, 다산 정약용, 흥선대원군 이하응 등 당대를 대표하는 글씨를 통해 시대 미감과 교감할 수 있다.

또한 명품전시(전시실2)에서는 '매화화가' 우봉 조희룡의 '매화서옥'을 마주할 수 있다. 가파른 산기슭 아래 나지막이 자리한 서옥과 그 주변을 감싸는 매화, 그 중 한 가지를 병에 꽂아 바라보는 인물을 담은 이 작품은 조희룡 자신을 투영한 듯한 장면으로 관람객을 사로잡는다.

한편 대구간송미술관의 상설전시는 각각 고려청자와 조선백자를 대표하는 '청자상감운학문매병'과 '백자청화철채동채초충난국문병'을 계속해 선보이며, 전시교체를 통해 선보이는 회화 및 서예 작품은 9월까지 전시한다.

대구간송미술관 관계자는 “대구간송미술관 상설전시는 앞으로도 다양한 간송 소장품을 순차적으로 선보이며 우리 문화유산의 다양한 아름다움을 전할 것"이라고 말했다.

임훈기자 hoony@yeongnam.com

관련 사진(일부 촬영)

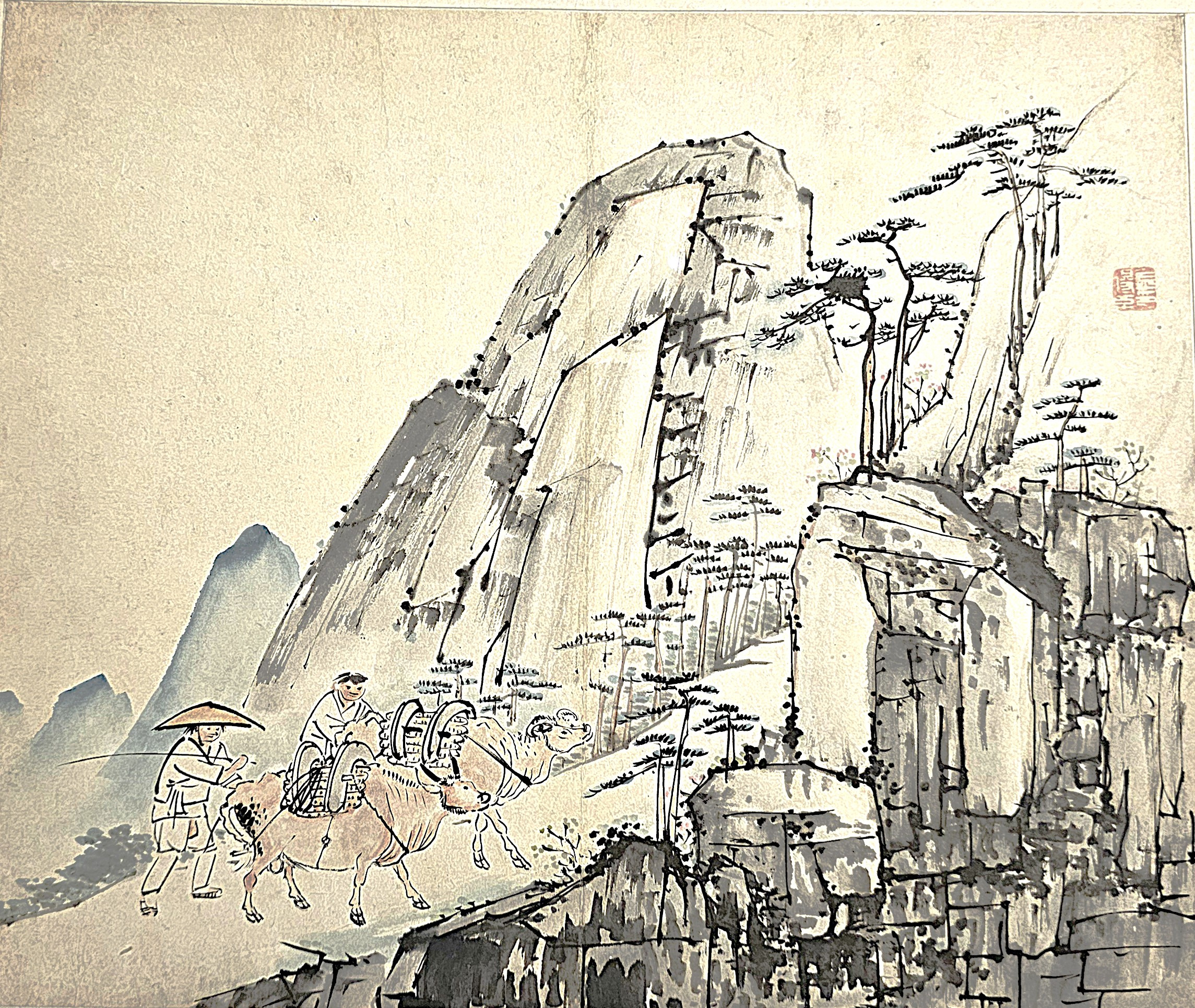

춘산귀우(春山歸牛)- 김득신(1754-1822)

화강암 절벽 곳곳에 붉은 철쭉이 피어난 봄날, 더벅머리 총각 두 명이 소를 끌고 고개를 넘고 있다. 소 등에 빈 소마질만 얹혀 있는 것으로 보아 도성에 땔감이나 농산물을 팔고 집으로 돌아가는 길인 듯하다. 총각들의 표정에서 하루 일을 무사히 끝낸 안도감이 묻어나고, 소들도 의기양양한 모습이다. 섬세한 필치는 아니지만, 소 엉덩이에 붙은 거름 덩어리까지 놓치지 않고 표현할 만큼 사생적이다. 김홍도를 계승하여 조선 후기 풍속화의 명맥을 이어갔던 김득신의 성취를 잘 보여주는 작품이다.

매화서옥(梅花書屋)

우봉 조희룡의 <매화서옥〉과 오롯이 마주하며 그 정서와 향취에 천천히 스며들 수 있도록 마련한 공간이다. 이 작품은 추사 김정희의 제자로서 전통 문인들의 미의식을 계승하면서도 개성 있는 화풍으로 19세기 화단을 풍미한 조희룡의 예술적 역량이 유감없이 드러난 명품이다. 가파른 산기슭 아래 나지막이 자리한 서옥과 그 주변을 감싸는 매화, 그중 한 가지를 병에 꽂아 바라보는 모습이 화폭에 담겼다. 짧은 순간 피고 지는 꽃이 아쉬워 화폭에 담아 두었을 매화, 그 향기로운 눈의 바닷속香雪海으로 걸어 들어가 보자.

연소답청(年少踏靑)

양반가 한량들이 한껏 멋을 부리고 기생을 말에 태워 봄나들이에 나섰다. 기생들도 트레머리에 꽃가지를 꽂고 허리를 드러내며 매력을 뽐내고 있는데, 담배에 불을 붙여 대령하고 말구종을 자처하는 한량들의 모습이 우스꽝스럽다. 정작 말 끄는 마부는 못마땅한 얼굴로 주인의 갓을 들고 뒤따라간다. 지각한 친구는 옷자락 휘날리며 어린 마부를 급히 몰아 달려오는데, 같이 온 기생의 녹색 장옷도 뒤로 나부낀다. 젊은이들의 활기가 봄기운과 어우러지며 화면 전체에 생동감이 가득하다.

상춘야흥(賞春野興)

진달래꽃 화사한 봄날에 고관대작들이 교외로 나들이 나온 정경이다. 오른편에는 두 명의 부하가 호위하듯 서 있고, 악공들은 음을 조율하고 있다. 여종이 술상을 들여오는 것을 보아 이제 막 시작한 듯한데, 베개와 담뱃대, 화로까지 갖춘 것을 보니 연회가 꽤나 길어질 듯하다. 주빈의 옆에 앉은 어린 기생은 자줏빛 저고리 차림으로 다소곳이 앉아 있지만, 진홍색 속고름이 밖으로 드리워져 자못 유혹적인 자태를 보인다. 옆의 기생이 장죽을 든 채 아니꼬운 듯 바라보는데 그 이유를 알만하다.

이 그림은 진달래가 만발한 어느 날, 고위 관리들의 봄 나들이를 담고 있다. 오른쪽에는 두 명의 시녀가 주인을 지키듯 서 있고, 악사들은 악기를 준비하고 있다. 한 여종이 술 쟁반을 들고 다가와 모임이 막 시작되었음을 암시하지만, 베개, 담뱃대, 화로가 있는 모습은 연회가 하루 종일 이어질 것으로 예상됨을 암시한다. 주빈 옆에는 보라색 저고리를 입은 젊은 기녀가 앉아 있는데, 그녀의 단정한 자세는 옷에서 흘러내리는 도발적인 붉은 속끈과 대조를 이룹니다. 근처에서는 긴 담뱃대를 든 다른 기녀가 이 광경을 못마땅한 듯 바라보는데, 그 이유는 쉽게 알 수 있다.

수변금계(水邊錦鷄) 심산백한(深山白鷳) - 이징

각진 바위를 배경으로 관상조인 백한과 금계가 한 쌍씩 자리했다. 관상조는 화려한 외형으로 인해 문인화보다는 왕실의 장식용 채색병풍이나 자수 문양에서 선호되던 소재이다. 문인화의 운치나 생동감은 덜하지만, 거친 필묵의 바위와 대비를 이루는 새가 세심하게 묘사되었다. 여러 화풍과 소재를 유연하게 활용한 이징의 기량을 확인할 수 있다.

사진 설명문 출처 : 미술관 내 전시 사진 설명문 올김

제 2번으로 이어집니다.